10月7日に発売を開始した『キリングッドエール』。キリンビールにおいては、『キリン一番搾り生ビール』、『キリンビール 晴れ風』に続く第3の定番商品という位置づけのビールです。その体験会において、先月ビアソムリエ世界大会に出場したDoemens Biersommelierの中島輝行氏が、その新しい味わいの魅力について語りました。

発売前から車内広告やテレビCMでオレンジ色のパッケージと「まったく新しい」というワードが目に触れていた方々も多かったのではないでしょうか。新しい味わいは、ひとことで言えばフルーティ。その根拠はエールであることと、製法にあります。

発売前から車内広告やテレビCMでオレンジ色のパッケージと「まったく新しい」というワードが目に触れていた方々も多かったのではないでしょうか。新しい味わいは、ひとことで言えばフルーティ。その根拠はエールであることと、製法にあります。

開発経緯に際して3つの着眼点があった、とマーケティング部 新価値創造担当の立野唯花氏は言います。「ビールが本来持っている力で、みんなを明るく元気にする力を未来に繋いでいきたい、というのがひとつ。次に自分のためのちょっとしたご褒美を取り入れたい消費者のニーズに応えること。3つめは、既存のビールは似たような味で変わり映えがしないという消費者の潜在不満に向き合うこと」。グッドエールというネーミングには、「おいしいエールビール」であること、日本の未来に向けた「前向きなエール(応援)」という2つの意味があります。明るさと陽気さをもたらすオレンジ色のパッケージには、聖獣麒麟を真ん中に大きく配置。特別感を表すため、従来品では赤い色のお腹がピンクだったり、他にも少しカラーリングを変えたりしているので、探してみるのも楽しいかもしれません。

開発経緯に際して3つの着眼点があった、とマーケティング部 新価値創造担当の立野唯花氏は言います。「ビールが本来持っている力で、みんなを明るく元気にする力を未来に繋いでいきたい、というのがひとつ。次に自分のためのちょっとしたご褒美を取り入れたい消費者のニーズに応えること。3つめは、既存のビールは似たような味で変わり映えがしないという消費者の潜在不満に向き合うこと」。グッドエールというネーミングには、「おいしいエールビール」であること、日本の未来に向けた「前向きなエール(応援)」という2つの意味があります。明るさと陽気さをもたらすオレンジ色のパッケージには、聖獣麒麟を真ん中に大きく配置。特別感を表すため、従来品では赤い色のお腹がピンクだったり、他にも少しカラーリングを変えたりしているので、探してみるのも楽しいかもしれません。

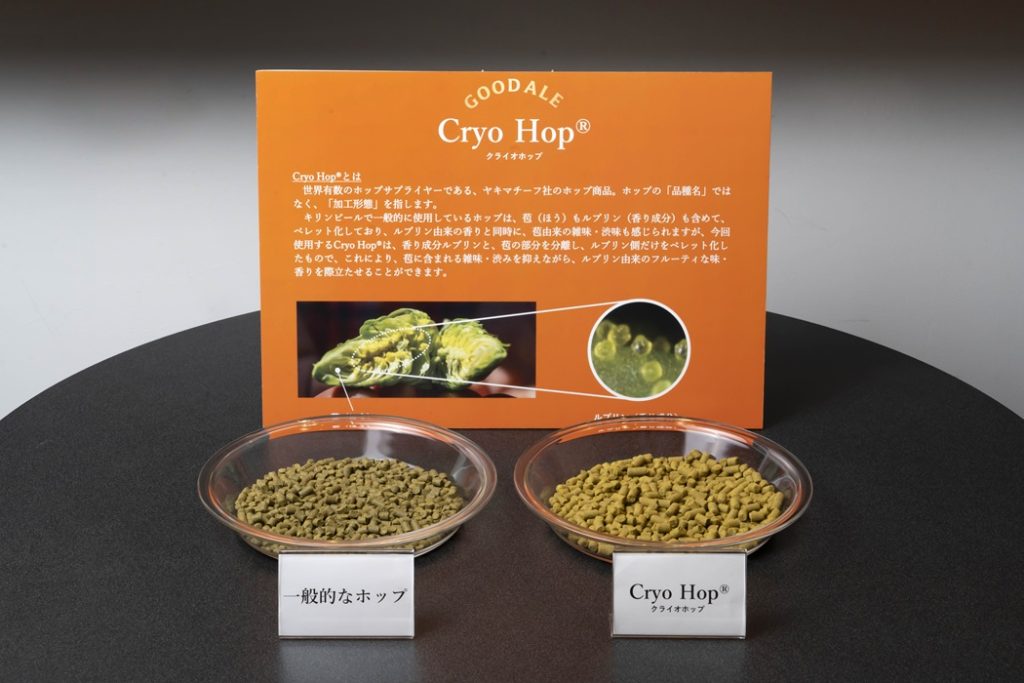

いつもと違うおいしさを、どのようにして実現したかについては、マーケティング部 商品開発研究所中味開発グループの宮下英理子氏が解説しました。飲んだ瞬間ハッと驚く華やかさと、最後まで飲み心地よい後味を両立するために、 キリンビール初のCryo Hop®を導入しました。ホップ特有の渋みやザラつきなしにホップの香りを最大限に活かせることでクラフトビールではお馴染みです。が、α酸をより多く含んでいるため粘度が高く製造工程で詰まりを起こし大量生産には向きません。そのため新たな設備を導入。更にキリン独自のディップホップ製法をCryo Hopに適用したブライトアロマ製法で、雑味を抑えながらホップ由来のフルーティさを引き出すことに成功しました。麦芽100%であることからビールらしい満足感も味わえます。

Cryo Hop®(クライオホップ)は、世界有数のホップサプライヤー、ヤキマチーフ社のホップ商品です。ルプリンを苞から分離してペレット化。特許製法により極低温環境下で窒素置換、ルプリンの酸化劣化を防ぐ加工がされており、香りの品質が高いことが特徴です。(CRYO=凍結・低温)。触ってみると、一般的な苞も含めたホップのペレット(写真左)はパラパラと音がするくらい固いのに対して、クライオは指で潰せるほどやわらかく、触った後に指がベタつくようなオイリーさがあります。香りは、一般的なホップに感じられるグラッシーさはありません。

キリンビールマスターブリュワー田山智広氏と中島輝行氏による

キリンビールマスターブリュワー田山智広氏と中島輝行氏による

中島氏は9月半ばにビアソムリエ世界大会に出場し、世界各国の出場者と情報交換して帰国したばかり。「日本では高温多湿のためビールに喉越しの心地よさを求めるが、飲むオケージョンや環境、食べ物に合わせて個性あるものを選ぶのが市場トレンド」と、分析します。

グッドエールをテイスティングし、「最初に飛び込んでくる香りはミカン。時間が経つと、木の芽のような樹脂っぽさ、更に奥のほうにローズマリーのようなハーブも感じる。飲んでみると、ミカンの他に微かにビワなどの和の果実感。麦芽由来のキャラメルの味わいもありつつ、余韻はエールらしくやや長め。最後に上質なほうじ茶のような滋味が口に残り、すっと美しく切れていく」とコメントしました。

「日本の量販ビールのビアスタイルは殆どがラガーであるところ、このビールはエールであることが革新的。乾杯でも、飲用温度帯を変えても、合わせるフード変えても全く違う表情を呈する多様性がある。タンブラーで喉への爽快感を、チューリップグラスやワイングラスでじっくり香りを味わうなど、使用するグラスにより様々な楽しみ方ができる。冷蔵庫から出して10分待ち飲用温度を3℃上げ、リッチでフルーティな香りを楽しむのもお勧め」と、普段使いのビールとしての汎用性の高さについて触れました。

フードペアリングについては「エールは発酵調味料との相性が良いので、銀鱈の西京焼きを挙げたい。西京味噌の吟醸感とビールのふくよかな香りや柑橘の香りが料理の輪郭をはっきりとさせる。はじかみ生姜をひと口かじって飲み、大人のジンジャーエールを口中調味で作って味変を楽しんでも」と、ビアソムリエならではの見解を述べました。

田山氏は「和のテイストと言われて嬉しい」とまずは中島氏のコメントをポジティブに受け止めました。「日本人が作っているのだから日常の料理に合うのはマスト。3種類のアロマホップを使用しているが、外国産であることもあり、そのまま使うとグレープフルーツ・オレンジ・パッションフルーツの香りが前面に出てクラフトビールのように好みが分かれる味わいに。ミカンの香りはディップホップ製法だからできること。オイルリッチなホップのせいで、ともするとオイリーさが口の中に残ってしまいがちなところ、この製法により上手く緩和できる。コクキレ喉越しのベースの上に鮮烈な香りのインパクトが載り、リッチな香りでハッピーになりつつ普通のビールでとして楽しめる」とクラフトビールとの違いを解説しました。

飲用シーンについては「食卓にあると明るく映えるパッケージなので、気持ちをパッと明るくしたい時に使って欲しい。フードはビールに合うものは何でも合う。普通のビールは宴会で残ったりして温まるとまったりしてしまうが、これは少し温まってもおいしい」と、温度帯が上がっても楽しめることの補足となる発言も。

定番商品の中での位置づけについては、「『一番搾り』が目指す味の世界はことことで言えばWeitertrinken(ヴァイタートリンケン=飲み飽きない)で、ビール好きがおいしいと思える味。『晴れ風』は麦芽100%でしっかり作り込まれているが、大和撫子のような奥ゆかしいホップIBUKIを使用していて、ビールが苦手な人も受け容れられる飲みやすさ。鮮烈な香りをおいしさの要素として提案する『グッドエール』は、個性がキャラ立ちしはていてもWeitertrinken」と、3つのアイテムの違いをわかりやすく説明しました。

来年10月の酒税改正では、ビール・発泡酒・新ジャンルすべてが、350mlあたり54.25円に一本化され、最も税率が高かったビールが買い求めやすくなることが期待されます。物価高騰、固定費の節約に努める日々に、ちょっとしたご褒美があるというのは嬉しいことです。ビールのカテゴリーに注力する生産者が増えることで、ビアソムリエ達の活躍の場も広がりそうです。

取材・文 Doemens Biersommelier 近藤さをり